関西大学・環境都市工学部・建築学科

建築保存工学研究室

■波賀町庁舎のお話

●はじめに

平成13年5月、緑豊かな森林の郷、兵庫県宍粟郡波賀町に伝統構法による大きな木造の庁舎が完成した。この建物は平成11年の夏に行われた競技設計での一等案に基づいて、高度な防災機能をもった官庁建築として建設されたものである。当研究室ではこの庁舎の構造計画等に関して、学術的な立場から協力する機会を得たので、どのような工夫がなされたのかについて紹介する。

1.基本的な考え方

波賀町は杉の有数の産地として古くから知られ、戦後も直径2メートル以上の巨木が伐り出されていた。そして今も美林が広がり、奥地の貴重な天然林は「木材遺伝資源保存林」に指定されている。森林国でもある日本にはこのような素晴らしい地域が全国に分布している。

しかし、近年どの地方でも、間伐されずに痩せ細った木が密生し、日光も射さず荒れ放題になっている山がたいへん多い。大規模に伐採されて輸入される外材に押されて、国産の木材が売れず、林業経営が成り立たなくなっているためという。こうして山は次第に荒れて、土砂崩れなど自然災害のリスクが高まっている。

それにしてもおかしいのは、木材が有り余っている山里でも、最近は外材を使った木造建築が目立つことである。材木が地元に山ほどあるのだから、わざわざ輸入材や新建材に頼る必要などないはずだ。誰が考えても、建物と同じ風土に育った地元の木材を使うのが自然な行き方というもの。

これは建築資材だけではない。技術についても同様だ。世界に冠たる木造文化を持ちながら、成熟した自国の技術よりも、気候風土の全く異なる欧米系の技術や、耐久実績のない新工法に飛びつくのも奇妙な話。木造建築の新しい造形美を追求することはもとより大切だが、それは伝統技術を蔑ろにしたり、勉強しなくてよいということではない。

所詮外国と日本とは風土も歴史も違う。こと建築に関しては「外国は外国、日本は日本」である。機械工学やコンピュータ工学などと建築とは根本的に異なるのである。

考えてみれば、一昔前までは住宅でもお寺でもどんな建物も、地場の木材で棟梁が普通に造ってきた。それが日本の木造建築のひとつのあるべき姿であろう。

それなら、現代的な木造建築も、昔通りに地元の木材を使って、伝統構法で作るのが当然。ただし、見えないところには現代のハイテク工学技術をさり気なく使おう!

「伝統」と「新技術」。これが本プロジェクトの基本理念である。

2.建物の概要

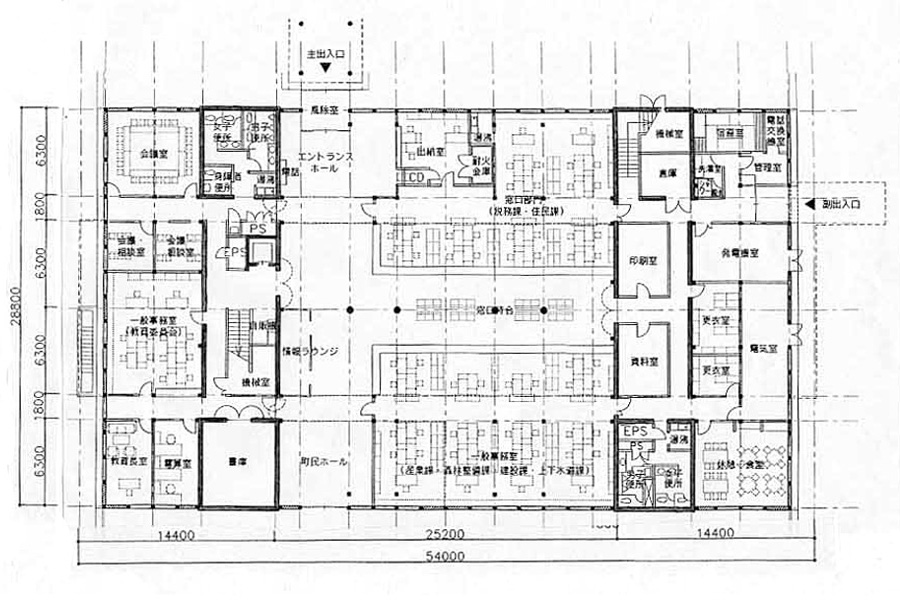

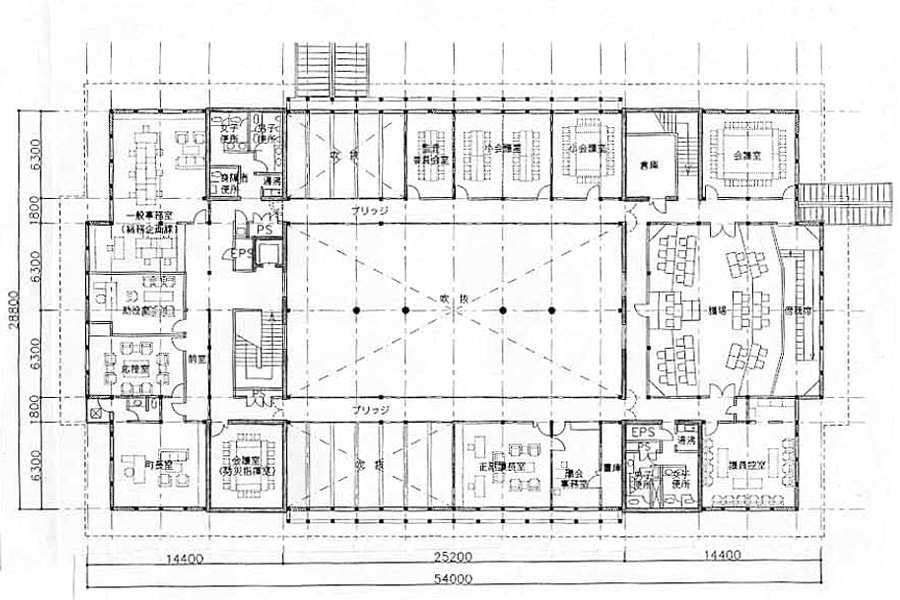

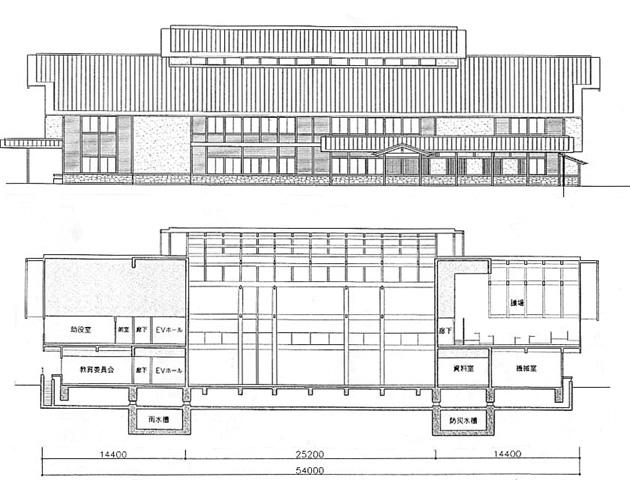

建物の外観を写真1に示す。1階と2階の平面図は図1、2に示す通りである。

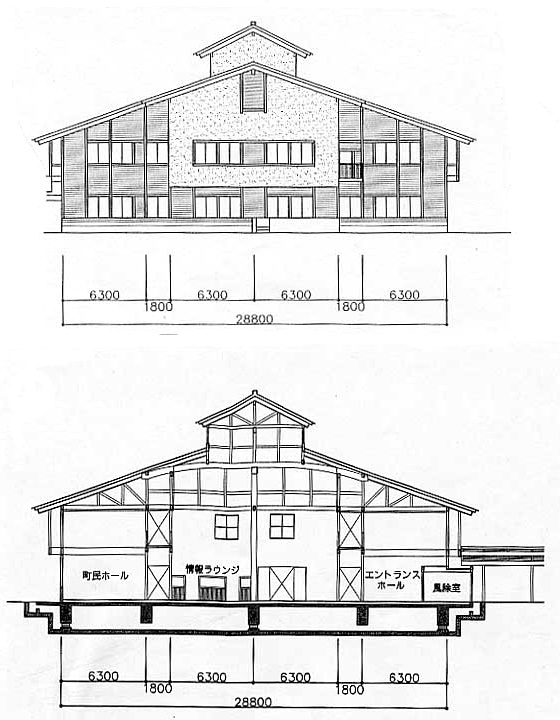

建物は、東西約50m、南北約30mの2階建て。延床約2600・、地上2階建て、一部地下室付。大屋根は金属板葺きで、中央に換気と採光を兼ねた越屋根を設置。1m以上の雪が積もるので、軒先には雪止めをつけている。

平面計画は次の通り。

・中央部吹き抜け:一般事務空間

・東翼部1階 :教育委員会 同2階:議場スペ-ス

・西翼部 :町長室や事務室

・東西RC造コア:トイレやエレベータ設備、計算機室

室内の最大の見せ場は、写真2に示すように中央の幅25m、奥行き13m、高さ13mの吹き抜けの大ホール。中央には直径約70cm、長さ10mの磨きの杉の丸太柱が4本立つ。その上は民家のように松丸太の大梁と束組で大屋根を支える。

また、吹き抜けの2階部分には幅1.8メートルのギャラリを東西方向に渡して、両翼を繋ぐぎ、演奏会などでは観覧席に利用できる。

もう一つの見せ場は木造の広い議場。格天井の議場からは、大きな窓越しに波賀城を遠望できる。

図1.平面図

図2.2階平面図

3.地震への備えについて

この庁舎では地震に対しては次の「3段備え」としているので、少し説明する。

1)基礎の免震

2)RC造の耐震ダブルコア

3)伝統的な木造軸組と壁

3.1 基礎の免震

建物の桁行きと梁間の断面を夫々図3と図4に示す。建物の下には防災水槽と雨水槽を設置。建物は杭で支持しているが、建物の床下は2重構造で、杭と柱の基礎部の間に約40台の免震装置を設置し、地盤の揺れが建物に伝わらない構造になっている。建物の周囲に溝を掘って、上にカバーを被せているのは、地震で地面と建物が別々に動くことを見越しているからである。

図3.桁行方向の断面図

図4.梁間方向断面図

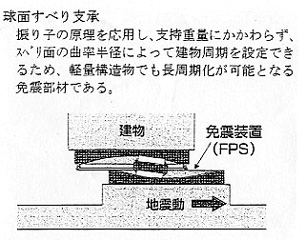

さて、現在多くの建物では、ゴムを積み重ねた-「積層ゴム方式」の免震装置が使われている。しかし、この庁舎ではこれとは全く異なる、図5に示すような、「摩擦振り子(球面すべり支承)方式」の免震装置を採用した。その理由は次の通り。 一般に、「積層ゴム」はもともとニュージーランドなどで開発されたもので、組積造や鉄筋コンクリート建築など重い建物に適している。そのため、木造建築のような軽い建物に適用するには、本来必要のないような巨大な基礎や地下室をつくってわざと重くしているのが実情だ。これは建設費用を増大させる一因になる。

このような問題を解決するために今回採用したのが、日本の伝統木造建築の知恵に倣って作られた「摩擦振り子」型のシステムある。

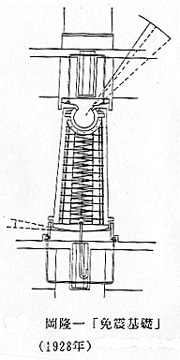

余談になるが、今から80年程前の関東大震災直後、日本では実に多くの免震機構が考案された。この頃、現在考えうる大抵の免震システムの原型が出揃ったともいえるほどである。そして、一部の装置は実際の建設に供せられた。たとえば、図6に示すような装置が姫路市や下関市の銀行建築に現存している。何れも関根要太郎と岡隆一氏の設計。工学的理論に基づいて実用化された世界初の極めて貴重な建築である。

図5

図6

ただ、法律が「剛構造」の方向に規定されたこともあって、せっかく開花した「柔構造」や「免震」の先駆的な理論や技術の発展は止まってしまった。そして、第二次大戦後、外国が研究を始めたのを知ってから、よその技術を懸命に逆輸入・・という変な歴史がある。自国の独創的な研究や技術を軽んじてその発展を抑え、逆に欧米崇拝と模倣を煽るという奇妙な体質がここにも現れているようだ。だが、柔構造理論や免震構法は日本の独創技術であったということを忘れてはならない。

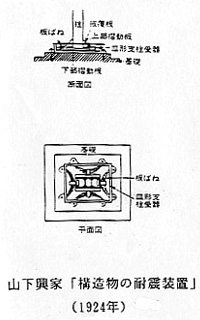

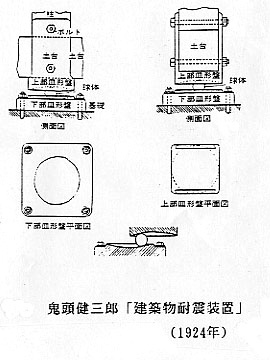

さて、木造にも適した装置として大正13年に相次いで公表されたのが、山下興家氏や鬼頭健三郎氏の考案免震装置である。図7の山下式免震装置は柱の下が基礎の上で滑るように皿型の受けを設け、周囲に衝撃吸収器を配置したものである。また、図8の鬼頭式免震装置は2つのお椀の間に、球体ベアリングを仕込んだもので、お椀の曲率によって周期をかえるとともに、自由に柱が滑って地面と縁を切るものであった。

図7

図8

このように、構造物の一次固有周期を長くして、地震の卓越周期から遠ざける考え方は、五重塔などの伝統木造の周期が長いこと(所謂柔構造)に着想を得たものである。また、基礎を固定せずに滑らせるのは「礎石」と「柱」を繋がない日本の伝統木造の耐震性の高さを範としている。(なお、図6の岡隆一氏の免震基礎は同様の機能を別の機構で実現したものともいえる。) 今回用いたのは鬼頭式の装置を、テフロンなどの新素材で高性能化したといえるもので、木造のような軽い構造物の免震にも適用が容易である。また、大変薄い装置が作れるなどのメリットも大きいといえる。

但し、現時点では木造建築への適用の前例がないために、適用に当たってはコンピュータによる数値計算の他に、振動台で神戸地震等を実際に入力してエネルギの授受や、免震装置の耐久性など様々な角度から検討を加えた。

この結果、神戸地震の水平動をうけても上の木造建築に殆ど揺れが伝わらず、建物内部では地震に気付かないほどであることを確認。今後、木造以外の多くの建築物に適用していくための多くの知見を得た。

3.2 RC造の耐震ダブルコア

上部架構は免震装置を設置していない普通の建物と同様に耐震設計を行った。地震の水平力は建物の両翼に対称に配置したRC造のコアで充分抵抗できる。このコアは前述のように水周りや階段室、エレベータや計算機室などのユーテイリテイを集約し、防火区画を構成してる。

3.3 木造架構について

伝統的な仕口と継手によって強固に固めるとともに、木造架構の要所に壁を配置。これによって大きな木造骨組みの剛性を高め、地震時の耐震性能を向上させた。これらの木造架構に組み込んだ壁の強度は大きな余力を与えるように計画している。

要するにこの建物は、一段目の備えとして、木造架構で地震に耐えうる強度を有するように作り、これを更に確実なものとするために、2段目の備えとして、RC造の耐震・防火壁を配置。そして建物全体は伝統的木造建築と同様に基礎を免震化するという、3段備えとしたことになる。

4.大スパン構造への工夫

4.1 小屋梁-民家風の小屋組

地震対策に次ぐ二つ目の技術課題は、大スパンの木造屋根である。

一般に最近では大空間の建築に木造の床や屋根を架ける場合には、トラスのような洋風構法でないといけないと考える人が多い。だが、これが木造の建設費やデザイン表現の上での大きな制約になっているようだ。

ところで、日本民家では土間は見事な大空間。別にトラスなどを使わなくても梁間・桁行5、6間位の建物を自由に作っている。大黒柱や小黒柱は大抵7、8寸以上と一見とても太い。しかし、柱や梁は大きく見えても、最近のロッグハウスや2X4建築と比べると、単位体積当たりに使われている木材量は随分少ない。大抵現代木造の半分以下である。こうして見ると民家は大空間を支えるための構造技術の宝庫だ。

民家の大梁などでは曲がりくねった木を活かして組み上げるのが普通。このためには、墨付けや加工などに、知識と技量がいる。楽には作れないが、大規模な建築の梁などにはにもってこいである。

このような考え方で造られたのが、中央の吹き抜け空間の小屋組である。

4.2 大スパンの床梁-和の集成木材

三つ目の大きな技術課題は2階の事務室の重い床を支える長さ5間(室内約3.5間・ブリッジ幅1間・外部はね出し半間)の木造大梁をどう作るかであった。

このような場合、現在多用されているのが「集成木材」。これは大量の原木を小さく切り刻んで、これを接着剤で固めた一種の人工木材である。乾燥収縮や強度のばらつきが少なく、「金物」で繋ぐにも有利ということで、大スパンの木造建築などによく使われている。ただし、個々の木材の性質を活かして使う伝統的な行き方に比べて、材料の無駄は驚くほど多い。資材コストも高く、地元の無垢の木材は使えないそうだ。それにモザイク模様の外観については好みが分かれる。

このような問題を解決するために、採用したのが、和の伝統的な集成材ともいえる「重ね梁」。今回は、7寸角で長さ2、3間の心持ちの檜材を3段に重ねて、ダボ(ここでは金属製の輪型ジベル)を介して締めつけた。継手の位置は一番無理のない所を計算で割り出して決めた。

そして、強度を確認するために、現地で実物の梁を作って載荷試験を実施。充分な強度と剛性を持つことが分かった。

こうして、この庁舎では高価な集成木材を使うかわりに、容易に手にはいる地元の木材と普通の大工道具で、大スパンの「重ね梁」を短期間に大量に造って組み上げた。

もっともこのような「重ね梁」の考え方は伝統木造の技法の一つとして、古くから使われてきた。昔は、ジベルのかわりに硬木の栓や車知等をうまく利用。剛性を高めるために一種のプリストレスが働くよう独特の工夫を施すのが棟梁の腕の見せ所だったようだ。

4.3 .「せがい造り」と「桔だし」

この建物の2階の木造梁は室内側はブリッジ、室外側は小口を金属板で被覆した一種の「セガイ造り」としている。これも雪国や民家や京町家の手法を用いたものである。

これは、梁の中央付近に発生する大きな曲げモーメントを軽減するために、梁の両端を跳ね出すことで、社寺建築の深い軒を支えているのも同じような原理に基づく。

このような突出梁は同時に、梁と桁を強固に組付けてくれるので、耐震上も有利といえる。

●最後に>

優れた技能者は全国、特に地方には随分多い。このため、大きな木造建築を建てるときでも、無理に現代的な構法を持ち込むのではなく、一般的な大工道具を使って、どこでも手元の木材や、時には古材を活用する伝統的な木造の技術を優先する立場で計画することが大切だ。先人が培ってきた伝統の英知に学び、同時に工学的にも多少工夫すれば、何百年もの耐久性を有する大スパン建築や多層建築、あるいは高度な免震木造建築を伝統技術で実現するのも今の時代さほど難しくない。今回のプロジェクトを通して、日本の優れた伝統技術を新しい視点にたって学術的に究明するとともに、「伝統の技」と「工学技術」とがうまく協調し、互に生かせるような技術を研究開発していくことの重要さと楽しさを大いに実感した。